日本の森林と循環

人工林の現状

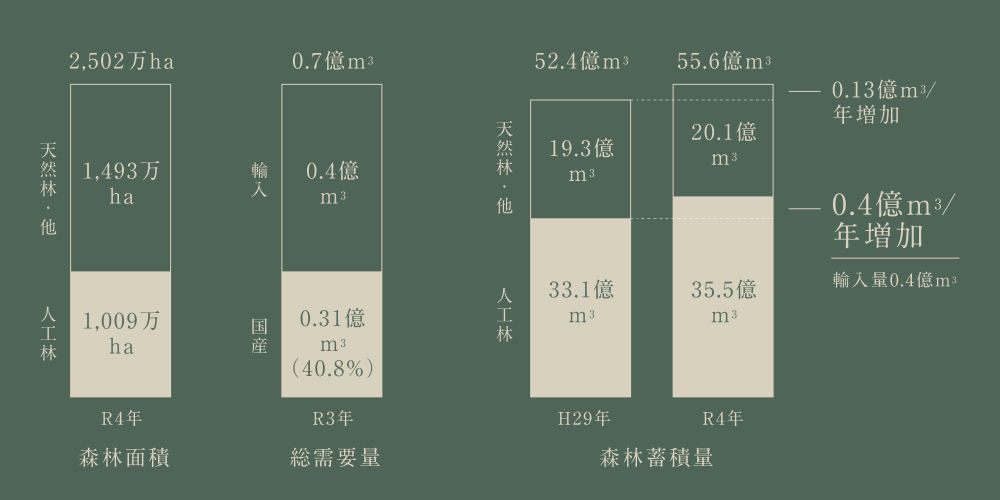

日本は世界有数の森林国であり、国土の約3分の2にあたる約2,500万haが森林です。

特に、戦後に全国で植えられた人工林(スギ・ヒノキ・カラマツなど)は約1,000万haあり、国土の約4分の1に相当します。これらは将来の木材として使うために、先人たちが植え育てた「木の畑」です。林野庁の試算によれば、人工林は年間約0.4億m³ずつ増加しています。パンデミックをきっかけに輸入材との価格差が縮まり、国産材の普及が進みつつありますが、それでも木材自給率は約4割程度(約0.3億m³)です。

森林の蓄積量の年間増加分だけでも自給率100%を実現することは数値上可能であり、天然林も含めれば、森林輸出国になることも夢ではありません。

日本の森林は地形が複雑で急峻、降雨量も多く、林道の整備に多くの手間とコストがかかります。そのため、船で大量に輸入され港で製材される外材が市場価格で優位に立ち、国産材の活用が進みにくい状況が続いています。

二酸化炭素吸収量を増やす

スギをはじめ、木は二酸化炭素を吸収し、蓄えます。日本の人工林の平均樹齢は約60年で、収穫期(主伐期)を迎えており、森林の保全のためにも管理と伐採が急がれます。

樹木はおよそ30〜40年ほどで成長が落ち着き、二酸化炭素の吸収量も鈍化します。そのため、成熟した木は積極的に伐採・活用し、再植林を行うことで、二酸化炭素の吸収量を増やす取り組みが重要です。

できること

同じスギやヒノキでも、地域によってクセや特性は異なります。昔のように地域の木材を地域で使うことで、住宅は長持ちし、輸送による二酸化炭素排出量も抑えることができます。

私たちは国産材の活用を重視し、通常の住宅の約3倍の木材を使う「タテログ工法」に注目しています。日本の木をふんだんに使い、林業の活性化と二酸化炭素の吸収量増加の両立を目指しています。